스타트업 / 신약개발

“우주 신약 개발 비용, 지구의 20% 수준”…지구에서 못 만들던 치료제, 우주에서 만든다[테크챗]

동아일보 |

업데이트 2025.11.10

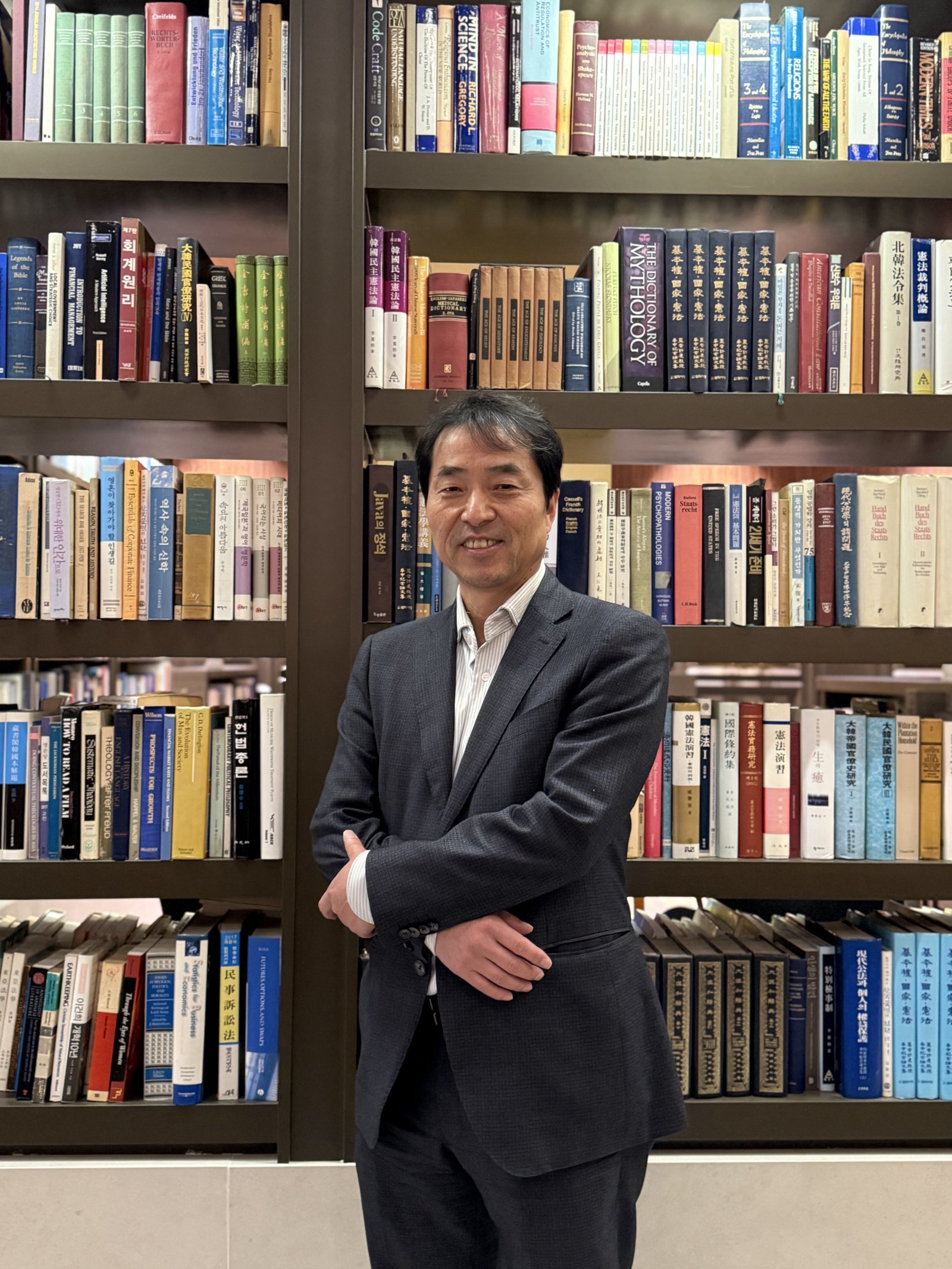

윤학순 스페이스린텍 대표가 7일 서울 서대문구 연세대 캠퍼스에서 동아일보와 인터뷰를 진행하고 있다. 스페이스린텍 제공

동아일보 IT사이언스팀 기자들이 IT, 과학, 우주, 바이오 분야 주목할만한 기술과 트렌드, 기업을 소개합니다. “이 회사 뭐길래?” 기술로 세상을 바꾸는 테크 기업들의 비하인드 스토리! 세상을 놀라게 한 아이디어부터 창업자의 요즘 고민까지, 궁금했던 그들의 모든 것을 파헤칩니다.

한 해에 무려 40조 원의 매출을 올리는 제품이 있다. 반도체도 아니고 배터리도 아니다. 면역항암제인 ‘키트루다’다. 100만 명의 이상의 생명을 살린 ‘기적의 약’ 키트루다는 개발사인 미국 머크(MSD)를 단숨에 세계 매출 순위 2위 제약사로 올려놨다.

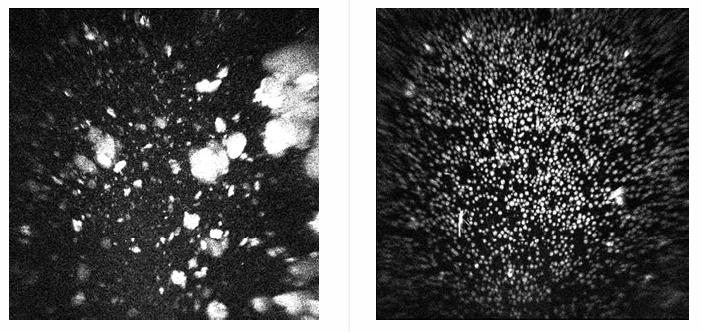

그런데 키트루다의 특허 만료가 가까워지며 MSD는 2017년부터 새로운 도전을 시작했다. 바로 우주에서 키트루다를 생산할 수 있는 방법을 모색한 것이다. 국제우주정거장(ISS)에서 실험한 결과 키트루다를 구성하는 주요 단백질을 훨씬 균일하고 점도가 낮은 형태로 얻어낼 수 있다는 사실을 확인했다. 이 실험 결과는 2019년 국제학술지 ‘네이처 미세중력’에 발표됐다.

이 연구는 많은 제약사들이 우주 의학에 뛰어들게 된 계기가 됐다. 단백질을 균일하고 낮은 점도로 얻어낼 수 있다는 것은 1시간 이상 정맥을 통해 주입해야 하는 정맥주사 방식을 1분이면 끝나는 피하주사(SC)형으로 바꿀 수 있다는 것을 의미하기 때문이다. 여기서 힌트를 얻은 일라이릴리, 노바티스, 브리스톨마이어스스큅(BMS) 등 여러 글로벌 제약사들은 꾸준히 우주에서 신약 실험을 진행하고 있다.

미국 머크(MSD)가 국제우주정거장(ISS)에서 키트루다의 주요 단백질 결정화 실험을 진행한 결과 지구에서 만들어진 단백질 결정(왼쪽)은 비균일하고 점도가 높은 반면 우주 공간에서 생성된 단백질 결정(오른쪽)은 균일하고 점도가 낮았다. 네이처 미세중력

먼 일처럼 보이던 우주 신약 개발 시대가 코앞으로 다가오면서 관련 시장도 폭발적으로 성장할 것으로 전망된다. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 2023년 7억7000만 달러(약 1조2000억 원)였던 우주의학 시장 규모가 연평균 11%씩 성장해 2030년에는 16억 달러(약 2조3000억 원)로 증가할 것이라고 예상했다.

국내에서는 스페이스린텍이 이 시장에 도전장을 내밀었다. 스페이스린텍은 이달 27일로 예정된 누리호 4차 발사에 우주 의약 연구 모듈 ‘BEE-1000’을 실어 우주로 보낼 예정이다. 발사를 한 달 도 채 남기지 않은 시점에서 7일 스페이스린텍의 윤학순 대표를 만나 이야기를 들어봤다.

Q. 누리호 발사가 얼마 남지 않았다. 기분이 어떤가.

솔직히 말하면 정말 떨린다. 올해 8월에 2U(유닛, 1U는 가로와 세로, 높이 10㎝) 크기의 실험실인 ‘BEE-PC1’을 국제우주정거장(ISS)에 보내는 데 성공했다. 하지만 이번에는 6U 크기의 ‘BEE-1000’을 고도 600km 궤도에 떨어뜨리는 것이다. ISS는 우주 안에 잘 지어진 집이라고 볼 수 있다. 집에서 실험하는 것과 밖에서 실험하는 것은 완전히 다른 경험이다. Q. 8월에 우주로 향한 ‘BEE-PC1’에서는 어떤 실험이 진행됐나.

《◆한국과학기술연구원(KIST)》과 함께 폐암 치료제의 주요 타깃 단백질 중 하나인 ‘유비퀴틴 특이적 펩티다아제7(USP7)’ 단백질의 결정화 실험을 했다. 신약을 만들기 위해서는 우선 타깃 단백질의 구조를 명확하게 알아야 한다. 어느 자리에 포켓(다른 단백질이나 물질이 결합할 수 있는 자리)이 있는지 등을 알아야 효과가 있는 신약을 개발할 수 있다.

그런데 중력이 큰 지구에서는 물질이 가라앉기도 하고 단백질을 합성하는 과정에서 대류 현상이 일어나는 등 여러 변수들이 있어 깔끔한 형태의 단백질 결정을 얻을 수가 없다. 중력이 거의 없는 우주에서만 가능하다.

실제 이를 활용한 사례도 있다. 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 우주에서 희귀 유전질환인 듀센근이영양증(DMD) 타깃 단백질을 ISS에서 결정화했다. 단백질의 끝단에 붙어있는 수소 원자까지 확인할 수 있을 정도로 깔끔한 단백질 결정이었다. 일본의 제약사 타이호(TAIHO) 파마가 이 데이터를 활용해 DMD 치료 후보물질 ‘TAS-205’를 발견했다.

(TAS-205는 임상 2상까지 좋은 결과를 보였지만 올해 7월 임상 3상에서 유효성 평가 지표를 달성하지 못해 임상에 실패했다.)

제조의 측면에서도 같은 이유로 이점이 크다. 키트루다의 사례처럼 균일한 단백질을 만들 수 있으니 점도가 낮아지고 제형 변경과 같이 예상치 못한 응용처를 찾아낼 수도 있다. 우주의학이 최근 제약사들의 각광을 받고 있는 이유다.

윤학순 스페이스린텍 대표가 7일 서울 서대문구 연세대 캠퍼스에서 동아일보와 인터뷰를 진행하고 있다. 스페이스린텍 제공

Q. 우주에서 신약을 제조하는 것이 ‘남는 장사’가 될 수 있나.

우주 발사 비용은 갈수록 떨어지고 있다. 현재 스페이스X의 재사용발사체 ‘팰컨9’을 사용하는 경우 대략 1kg 당 5000만 원의 비용이 든다. 점점 낮아지고 있어 1000만 원까지 떨어질 것이라고 보는 관측이 많다.

그런데 지상에서 키트루다 50g을 만드려면 약 35억 원 정도의 비용이 든다. 우리가 이번에 누리호에 태워서 보내는 BEE-100의 크기가 6U다. 내년에 있을 5차 발사에서는 12U 크기의 연구 모듈을 보내고 점점 16U, 24U로 키워나갈 생각이다. 24U 정도 크기만 돼도 키트루다 50g 정도를 생산할 수 있다. 발사 비용을 고려해도 우주에서는 생산 비용이 매우 낮기 때문에 꽤 이익을 낼 수 있다.

요즘은 단일 항체 의약품을 넘어 이중항체 의약품이 활발하게 개발되고 있다. 이중항체의 경우 단일 항체 대비 생산에 드는 비용이 훨씬 더 크다. 그럼 우주에서 생산했을 때 얻을 수 있는 비용적 이득이 더 커질 수 있다.

Q. 자본이 넉넉한 글로벌 제약사들만 우주 의학을 통한 이득을 보게 되는 것 아닌가. 소규모 바이오 기업이 많은 한국에게도 좋은 기회가 될 수 있나.

오히려 한국 기업들에게 미치는 영향이 더 클 것이라고 본다. 타깃 단백질을 발굴하고 전임상까지 가는데만 3~4년의 시간이 걸린다. 타깃이 정확하게 분석되면 개발 시간과 비용이 엄청나게 줄어들 것이다. 유효한 타깃을 발굴하는 데 시간이 오래 걸리는 이유는 정확한 단백질의 구조를 모르기 때문이다.

인공지능(AI)도 신약 개발에 활용되고 있다. AI와 우주 의학이 만나면 신약 개발에 드는 비용이 지금의 약 20% 수준으로 절감될 것이라고 생각한다. 한국 제약바이오 기업들이 신약 개발에 주저하는 이유가 결국은 비용과 실패 위험 때문 아닌가. 이 비용이 크게 절감되면 그간 도전하지 못했던 희귀질환이나 미충족수요가 있는 질병의 치료제 개발도 더욱 활발해질 것이라고 본다.

신약 개발 밸류 체인에 우주 의학이 포함되면 스페이스린텍과 같은 우주의학 기업이 한국에 있는 것이 큰 도움이 될 것이라고 생각한다. 발굴하고 제조까지 제약 공급망에서 중요한 자리를 차지할 수 있을 것이다. ‘소버린 바이오’가 가능해지는 것이다.

Q. 향후 계획은 어떻게 되나.

국내 제약사뿐 아니라 해외 진출을 계획하고 있다. 세계 대표 바이오 클러스터인 미국 보스턴에 지사를 마련했다. 한국보건산업진흥원 ‘캠브리지 이노베이션 센터(CIC·Cambridge Innovation Center)’ 내에 사무실을 마련했다.우주의학 시장이 커지고 있는 만큼 이를 필요로 하는 글로벌 제약사들이 많아지고 있기 때문에 적극적으로 영업에 임할 계획이다.

최지원 기자 jwchoi@donga.com

ⓒ dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

인기 뉴스

![[K-TECH 글로벌 리더스] 〈삼성전자②〉AI 핵심 플레이어로 돌아온 삼성전자… ‘기술 초격차’ 재현할까](/upload_dir/kfocus/2026/02/20260203.133283218.1_1770340202_69853f6aaca32.jpg)