글로벌 진출·협업

국내 車부품사, 美 관세 리스크에 ‘제3국’ 中-인도 눈돌린다

동아일보 |

업데이트 2025.09.25

철강 함량 높은 부품엔 관세 50%도

관세 폭탄 속 수출 다변화 전략 필수

中-印에 합작법인 설립-R&D 센터

“정부-지자체, 해외진출 창구 주선을”

관세 폭탄 속 수출 다변화 전략 필수

中-印에 합작법인 설립-R&D 센터

“정부-지자체, 해외진출 창구 주선을”

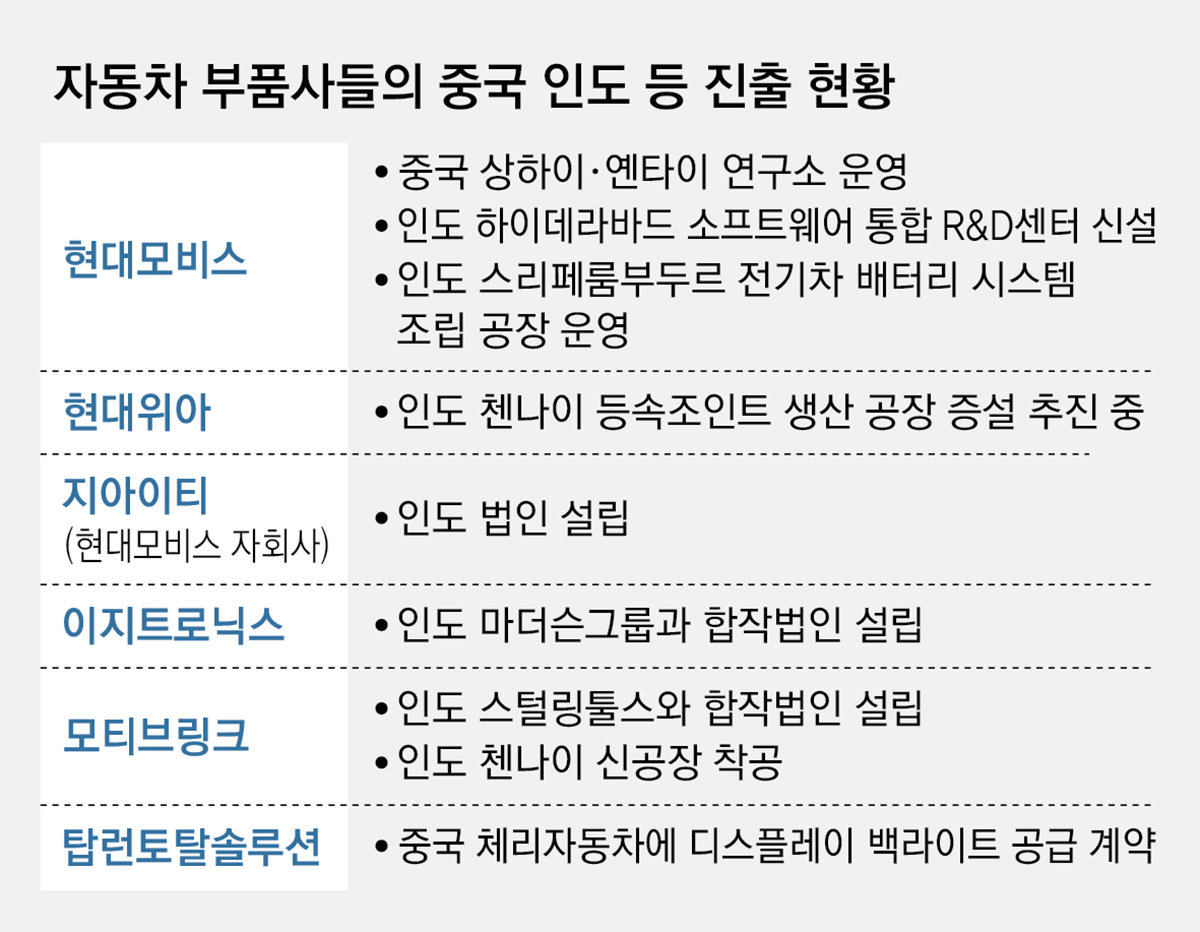

대표적인 차량 부품사 현대모비스는 최근 ‘2025 CEO 인베스터 데이’에서 현재 약 10%에 불과한 해외 고객사 비율을 이같이 늘리겠다고 선언했다. 현대모비스뿐만이 아니다. 그동안 내수 및 미국 시장에 집중했던 차량 부품사들이 이제 다른 해외 시장으로 눈을 돌리고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부의 고관세, 비자 정책 등으로 최대 수출시장이던 미국에서 리스크가 속출하자 이제 미국 밖 ‘제3국’을 뚫으려는 움직임이다.

차량 부품사들에 ‘수출 다변화’는 생존 과제가 됐다. 미국 관세 폭탄으로 그나마 뚫어놓은 미국 시장에서도 사업을 확대하긴 어려워져서다. 관세 자체가 부담일 뿐 아니라 자동차 부품의 경우 실제 적용받는 관세가 얼마인지를 계산하는 것조차 힘들다. 일례로 자동차와 부품에 25% 관세가 매겨지고 있지만, 차량 하부에 들어가는 프레임(구조물) 등은 철강 함량이 높다 보니 철강 관세에 해당하는 50%를 적용받는다. 또 중국산 원자재 비율이 일정 기준 이상이 되면 한국이 아닌 중국 관세를 적용받기도 한다. 한 업계 관계자는 “부품의 소재, 원산지, 추가 규제 여부 등에 따라 천차만별이라 개별 기업이 정확히 가늠하는 게 어렵다”며 “미국 당국자들도 헷갈릴 수준으로 복잡하다”고 토로했다.

급성장하는 인도도 매력적인 시장이다. 인도자동차제조업협회에 따르면 지난해 인도의 신차 판매량은 약 520만 대로 세계 3위 규모다. 인기 차종도 과거 소형차 중심에서 스포츠유틸리티차량(SUV), 전기차 등으로 다변화되면서 소위 ‘돈 되는’ 고가 부품에 대한 수요가 확대되고 있다.

이에 현대모비스는 올 4월 인도 하이데라바드에 소프트웨어 통합 연구개발(R&D)센터를 열었다. R&D 현지화로 인도 완성차 업체의 수주를 받으려는 목적이다. 상용차 부품을 만드는 중견기업 이지트로닉스는 인도 최대 차량 부품사 마더슨그룹과 이달 초 합작법인을 설립했다. 현지 전기차 업체들에 대량 공급을 하기 위해서다. 전기차용 전력 변환 부품을 만드는 모티브링크도 인도 현지 완성차 업체들에 부품을 공급하는 계약을 올 6월 따냈다.

전문가들은 장기적으로는 중국, 인도 외 또 다른 시장도 추가로 뚫어 ‘분산 투자’를 해야 급변하는 글로벌 환경 속 안정적인 사업이 가능하다고 분석한다. 규모가 작은 기업일수록 해외 시장 개척이 쉽지 않은 만큼 정부의 지원이 필요하다는 의견도 제기된다. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “정부, 지자체가 해외 진출을 원하는 부품사를 여러 곳 모아 진출 창구를 주선해 줘야 한다”고 했다.

최원영 기자 o0@donga.com

ⓒ dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

인기 뉴스

![[K-TECH 글로벌 리더스] 〈삼성전자②〉AI 핵심 플레이어로 돌아온 삼성전자… ‘기술 초격차’ 재현할까](/upload_dir/kfocus/2026/02/20260203.133283218.1_1770340202_69853f6aaca32.jpg)