236호 (2017년 11월 Issue 1)

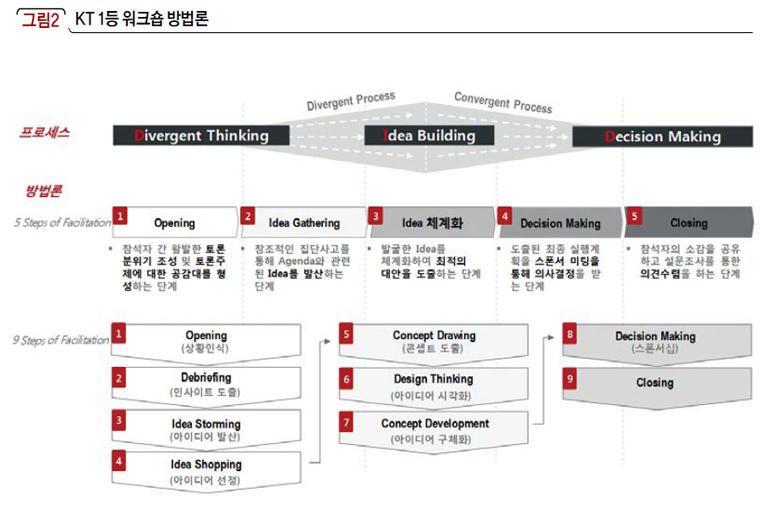

EFT도 정해지고, 날짜가 정해지면, 원주나 대전 연수원에 ‘토론자’들이 모인다. 거의 밤샘 토론을 통해 현장의 말단 직원부터 본사의 차장, 현장의 관리자부터 본사의 담당 직원까지 뒤섞여 발의된 문제의 원인을 분석하고 해결책을 찾아 나간다. 소통을 하고 협업을 통해 해결할 방법을 찾는 것인데, 여기에 모인 사람들은 각 부서에서 권한을 위임받은 상태라고 보면 된다. 그 부서의 대표로 참여한 것이기에 다른 계급, 즉 직위는 없는 상태다. 그러면 다음 날 확실한 권한을 가진 ‘스폰서’가 온다. 토론의 결과물을 듣고 그 자리에서 답변을 한다. 그렇게 해야만 한다. ‘검토해 보겠다’라는 말은 안 된다. 그 솔루션을 받아들일 수 있는지, 없는지 답변해야 하고, 받아들일 수 없다면 그 이유를 충분히 설명해야 한다. 현장과 스태프부서의 전문가, 담당자들이 토론해서 내린 결론이기에 상당 부분은 받아들여진다. 그렇게 워크숍이 끝나고 나면 실제로 자신들이 만든 솔루션이 어떻게 실행되고 있는지 사무국에서 참석자들에게 e메일로 알려준다. 이행과정 피드백이 없으면 밤새 토론한 의미가 사라진다. 거기까지 이뤄져야 그 워크숍은 끝난 거다.